ÉCLAIRAGE HISTORIQUE

L'origine des dépôts de mendicité

Voir plus bas

Les maires depuis la Révolution

Voir plus bas

Des salles d'asile à l'école maternelle

Voir plus bas

L'origine des dépôts de mendicité

Les dépôts de mendicité étaient destinés à « régénérer » par le travail les indigents qui y étaient enfermés. L'origine des dépôts de mendicité remonte au décret impérial du 5 juillet 1808, qui prescrivit la création d'un semblable établissement dans chaque département.

Les dépôts de mendicité, établissements assimilés aux prisons, ont été créés à une époque où les représentants du pouvoir considéraient selon l'évangile qu'il y aurait toujours des pauvres, que la charité des chrétiens était capable de réduire la pauvreté et qu'il fallait « combattre les mendiants de profession » [1]. Aussi, la mendicité fut interdite et réprimée. Pour le pouvoir en place, la charité légale ne devait s'appliquer qu'aux enfants trouvés ou aux aliénés.

Mais à l'égard des autres, seule la charité privée était acceptable. Rien ne devait obliger un État, une commune à venir en aide aux plus démunis.

L'origine des dépôts de mendicité remonte au décret impérial du 5 juillet 1808, qui prescrivit la création d'un semblable établissement dans chaque département.

[1] Albin Le Rat de Magnitot, préfet de la Nièvre justifie les dépôts de mendicité dans De lassistance et de lextinction de la mendicité, Paris, 1856

Décret impérial du 5 juillet 1808

TITRE PREMIER

ART 1er

La mendicité sera défendue dans tout le territoire de l'Empire

ART 2

Les mendiants de chaque département seront arrêtés et traduits dans le dépôt de mendicité dudit département aussitôt que ledit dépôt sera établi et que les formalités ci après auront été remplies

ART 3

Dans les quinze jours qui suivront l'établissement et l'organisation de chaque dépôt de mendicité le Préfet du département fera connaître par un avis que ledit dépôt étant établi et organisé tous les individus mendiant et n'ayant aucun moyen de subsistance seront tenus de s'y rendre. Cet avis sera publié et répété dans toutes les communes du département pendant trois dimanches consécutifs

ART 4

A dater de la troisième publication tout individu qui sera trouvé mendiant dans ledit département sera arrêté d'après les ordres de l'autorité locale ou par les soins de la gendarmerie ou de toute autre force armée. Il sera aussitôt traduit au dépôt de mendicité

ART 5

Les mendiants vagabonds seront arrêtés et traduits dans les maisons de détention ...

Les maires depuis la Révolution

Avant la Révolution de 1789, seules les villes importantes avaient une organisation communale dirigée par un maire. La commune était une organisation bourgeoise composée de notables. Dans les campagnes, la communauté de base était la paroisse à la fois civile et religieuse ayant à sa tête un Conseil dont les membres étaient cooptés parmi les notables et qu’on appelait le Conseil de Fabrique. Celui-ci élisait chaque année, parmi les membres, un trésorier et un ou plusieurs marguilliers. Leur rôle était d’administrer les biens de la communauté paroissiale, leurs propres biens servaient de garantie en cas de problème financier grave.

Les maires de la Révolution à la 3e République

La période révolutionnaire (1789-1800)

Sous la monarchie constitutionnelle

Le 14 décembre 1789, l’Assemblée Nationale Constituante institua une administration distincte de l’administration religieuse. Il y eut désormais la Commune et la Paroisse. La Commune fut confiée à un Conseil d’officiers municipaux ayant à leur tête un Maire.

L’agent municipal (ou maire) était, en principe, élu au suffrage direct pour 2 ans par les citoyens actifs de la commune, contribuables payant une contribution au moins égale à 3 journées de travail dans la commune. Étaient éligibles ceux qui payaient un impôt au moins équivalent à dix journées de travail. Ces « agents municipaux » étaient donc élus au suffrage censitaire parmi les plus riches de la commune.

Les premières élections municipales eurent lieu en février 1790. Le maire fut ensuite immédiatement installé après le grand rite de la prestation de serment. La loi du 19 avril de la même année, stipulait :

« Lorsque le maire et les officiers municipaux seront en fonction, ils porteront pour marque distinctive, par-dessus leur habit, une écharpe aux trois couleurs de la nation, bleu, rouge et blanc, attachée d’un nœud, et ornée d’une frange couleur d’or pour le maire, blanche pour les officiers municipaux, et violette pour le procureur de la commune ».

Le premier renouvellement des municipalités eut lieu en novembre 1791.

Sous la première république

Le second renouvellement eut lieu en novembre 1792 sous la Première République. C’est le 22 septembre 1792 que la décision est prise de dater les actes de l’an I de la République. Le suffrage universel est désormais la règle. Le serment est le suivant :

« Je jure d’être fidèle à la nation et de maintenir de tout mon pouvoir la liberté, l’égalité ou de mourir à mon poste ».

C’est à partir de la loi du 20 septembre 1792[1], votée par l’Assemblée législative, que le maire devient officier d’Etat civil. Avant cette loi, les registres de naissances, mariages décès, étaient tenus par les curés des paroisses.

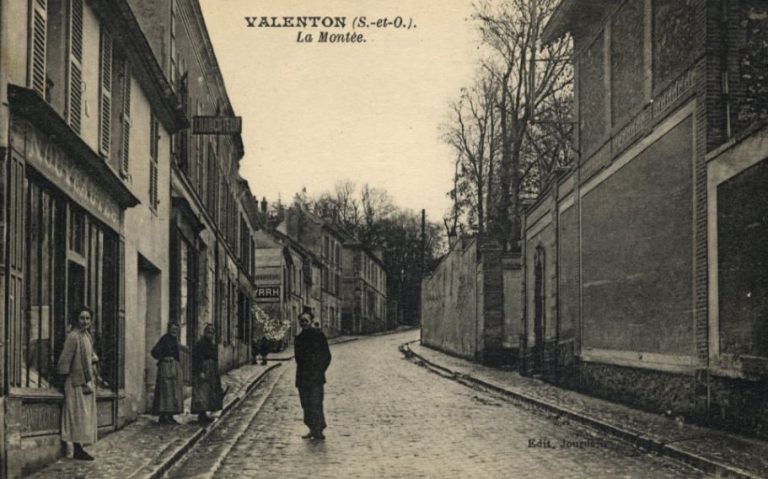

La remise de ce registre par l’autorité ecclésiastique à l’autorité civile s’est faite à Valenton le 3 novembre 1792. C’est le maire de l’époque, Pierre Jean Ferrière, qui a clos le registre.

[1] Le décret du 20 septembre 1792, qui détermine le mode de constater l’état civil des citoyens, est un décret adopté par l’Assemblée législative française, le 20 septembre 1792, et qui complète et réorganise les dispositions ayant jusque-là fait fonction d’état civil, en l’occurrence les registres de baptêmes, mariages, et sépultures tenus par les prêtres des diverses confessions. Des officiers publics par qui seront tenus les registres des naissances, mariages et décès. Art. 1er. - Les municipalités recevront et conserveront à l’avenir les actes destinés à constater les naissances, mariages, et décès.

Les maires sous la 3e République (1871-1940)

C’est la Troisième République qui, par la loi du 14 avril 1871, rétablit en principe l’élection des maires par le conseil, avec, à titre provisoire, exception pour les communes chefs-lieux de département et d’arrondissement et les villes de plus de 20 000 habitants. À cette date, on est au cœur de l'épisode révolutionnaire de la Commune de Paris (18 mars-26 mai). La démocratie a bien du mal à se mettre en place dans les assemblées communales puisque la loi du 20 janvier 1874 revient au système impérial de la nomination, en attendant une loi organique à venir.

La loi sur les élections municipales fut finalement votée le 7 juillet 1874 : le droit de vote fut fixé à 21 ans et nécessitait deux ans de résidence dans la commune. En revanche la loi sur la désignation des maires par le gouvernement fut prorogée de 2 années. En 1875, les lois constitutionnelles confirment la victoire de la république et la loi du 12 août 1876 rétablit le principe de l’élection du maire par le conseil ; la loi du 28 mars 1882 prévoit une seule exception : la ville de Paris.

C’est le 21 janvier 1878 qu’à Valenton une séance extraordinaire réunit douze conseillers municipaux. Ces derniers ont eu beaucoup de mal à trouver pour Valenton un maire et son adjoint. Après le refus de Monsieur Varin, c’est Monsieur Augustin Elie qui fut élu Maire.

En 1884, un statut détaillé et durable du droit municipal fut établi. Il fut prévu que le renouvellement des conseils et par conséquent le mandat du maire deviendrait quadriennal.

Le calendrier électoral qui prévoyait des élections municipales en 1916 pour renouveler les conseils municipaux élus lors des élections municipales de 1912 fut interrompu par la Première Guerre mondiale. Un nouveau calendrier fut défini après l’armistice par le gouvernement Georges Clemenceau. Les élections municipales se déroulèrent les 30 novembre et 7 décembre 1919. Á Valenton, les candidats socialistes l’emportèrent et c’est Martial Gigot qui fut élu maire de Valenton. Puis ce furent Jules Lemaitre et Vincent Bureau, l’un et l’autre communistes, qui lui succédèrent.

Les élections de 1935 furent favorables, en France, à la gauche. Á Valenton, la situation se révéla particulière. En effet, on assista à une division au sein du Bloc Ouvrier Paysan (Parti communiste). C’est à la tête de la « Liste ouvrière et prolétarienne » opposée à la liste communiste Bloc Ouvrier et Paysan de Paul Benoît que Vincent Bureau fut réélu.

Sous le consulat et l’Empire (1800-1815)

En 1800, les maires du Consulat remplacent les agents municipaux du Directoire[1].

Les maires des communes de moins de 5000 habitants sont alors nommés par le préfet. L’exercice du pouvoir municipal est désormais soumis au préfet. Le conseil municipal élu au suffrage censitaire n’a qu’un rôle de consultation.

Le premier maire désigné par le préfet fut Louis Jean Charles Boullenois.

De la Restauration à la Troisième République (1815-1870)

La monarchie restaurée maintient la nomination des maires par le pouvoir central ; ils sont pris au sein des conseils municipaux eux-mêmes nommés.

Au début de la monarchie de Juillet, la loi du 21 mai 1831 rétablit l’élection des conseillers municipaux par un corps électoral censitaire, pour 6 ans, renouvelable par moitié tous les trois ans[2]. Maire et adjoints sont nommés par le roi (Louis-Philippe) dans les communes de plus de 3 000 habitants et dans les communes chefs-lieux de département ou d’arrondissement, par le préfet dans les autres et pris obligatoirement au sein du conseil municipal.

C’est la Révolution de 1848 qui permit grâce à la loi du 3 juillet 1848 l’élection des conseillers municipaux au suffrage universel (masculin). Maires et adjoints, pris au sein du conseil, restent nommés par le pouvoir exécutif dans les communes de plus de 6 000 habitants et les communes chefs-lieux ; dans les autres, ils sont élus. À Valenton, le premier élu fut Jacques-Marc Marchais lors de l’élection du 16 août 1848. Il ne découvrait pas la fonction puisqu’il était le maire sortant, le préfet l’ayant désigné au mois d’avril précédent.

Le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte, qui a lieu le 2 décembre 1851, est rapidement suivi d’une nouvelle loi ; en effet, la loi du 7 juillet 1852 rend au pouvoir central la nomination des maires et adjoints qui, cette fois-ci, peuvent être pris en dehors du conseil municipal, celui-ci restant élu au suffrage universel. C’est ainsi que, le 23 août 1853, Pierre-Jacques-Marie Cottini fut nommé Maire de la Commune de Valenton succédant à Jacques-Marc Marchais. Le préfet avait choisi un conseiller municipal. Le nouveau maire devait prêter devant le Conseil Municipal le serment ci-après, la main droite levée.

« Je jure obéissance à la constitution et fidélité à l’Empereur »

Sous le Second Empire, la loi sur l’organisation municipale du 5 mai 1855 abroge, entre autres, la loi du 7 juillet 1852. Dans les communes de moins de 3000 habitants, le maire et l’adjoint sont nommés par le préfet, au nom de l’empereur. Ils doivent avoir au moins 25 ans et être inscrits, dans la commune, au rôle de l’une des quatre contributions directes, c’est-à-dire qu’ils doivent être imposables. Ils ne perçoivent aucune rémunération. Le maire et l’adjoint peuvent être pris en dehors du conseil municipal. Ils sont nommés pour cinq ans.

Les conseillers municipaux restent élus au suffrage universel ; ils doivent avoir au moins 25 ans. En vertu de cette nouvelle loi, Pierre-Jacques-Marie Cottini fut de nouveau nommé par arrêté préfectoral, le 16 juin 1855, mais il fut remplacé, avant d’avoir terminé son mandat, par Auguste Grim qui, lui, n’était pas membre du conseil municipal.

[1] Sur le recrutement des maires voir M. Agulhon, L. Girard, J. L. Robert, W. Serman et coll., Les maires en France du Consulat à nos jours, Publications de la Sorbonne, Paris 1986.

[2] A Valenton, c’est le 28 septembre 1834 que fut effectué le tirage au sort de la première moitié sortante du conseil municipal.

En juillet 1940, fut instauré l’ « État français ». C’en était alors fini du régime républicain. Vichy imposait de nouvelles lois. Les grandes et les petites communes furent distinguées. Si les petites communes plutôt rurales de moins de 2 000 habitants gardaient une démocratie complète, les autres communes, comme Valenton, la perdaient totalement : maire, adjoints, conseillers municipaux étaient nommés par le préfet pour les villes de moins de 10 000 habitants, par le gouvernement au-delà. Á l’époque, Valenton comptait près de 2 500 habitants (2 448 au recensement de 1936). C’est la raison pour laquelle la loi du 16 novembre 1940 fut à l’origine de la nomination de Jean Galisson après que Vincent Bureau, qui avait été élu, fût démis de ses fonctions en 1941.La composition des conseils était réglementée. Ils devaient comporter un père de famille nombreuse, un représentant des groupements professionnels de travailleurs, « une femme qualifiée pour s'occuper des œuvres privées d'assistance et de bienfaisance nationales » (art. 13). Leurs membres devaient remplir les conditions fixées à l'art. 14 : être Français, avoir 25 ans révolus, ne pas être juif (en vertu de l'art. 2 de la loi du 3 octobre 1940 sur le statut des juifs), ne pas être parlementaire ni militaire sauf retraité (art. 15). Enfin, la loi obligeait les conseillers à la résidence, interdisait les cumuls de mandats et fixait la durée de vacance en cas de remplacement du maire (un mois) et des conseils municipaux (deux mois)[1].

Á la Libération, les élections municipales se déroulèrent le 29 avril et le 13 mai 1945. Ce furent les premières élections où les femmes pouvaient voter. Le Comité local de la libération désigné par les Forces Françaises de l’Intérieur et les groupes de résistance et présidé par Théodule Jourdain avait pris possession de la mairie de Valenton, dès le 26 août 1944. Dans les jours qui suivirent, un conseil municipal provisoire fut constitué. Il était composé d’anciens conseillers municipaux en place en 1940, des membres du Comité Local de la libération, un prisonnier libéré, un représentant du mouvement syndical et de trois membres de la délégation spéciale. C’est Théodule Jourdain qui fut désigné comme maire de la commune.

Les Français libérés avaient recouvré leur droit de vote, les femmes pour la première fois dans l’histoire du suffrage universel étaient électrices et éligibles.

[1] Analyse de la loi présentée par Armand Cosson, « La francisque et l'écharpe tricolore : Vichy et le pouvoir municipal en Bas-Languedoc », Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, Tome 104, n°199-200, 1992, p. 284.

Des salles d'asile à l'école maternelle

Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle la garde des enfants, jusqu'à 7 ans environ, était assurée par la famille, les nourrices, par des placements à la campagne, en ville chez des voisines, parfois par une organisation sociale "clandestine". En ce qui concerne les enfants de familles pauvres, notamment des familles ouvrières des villes, la question du mode de garde et de leur instruction ne se pose pas : le jeune enfant est livré à lui-même, il n'est pas envisagé d'éduquer le peuple.

C'est la révolution française de 1789 qui introduira le principe d'égalité d'instruction, tout en ne remettant cependant pas en cause le principe de garde familiale du petit enfant. L'éducation et l'instruction des enfants devenaient collectives après l'âge de 7 ans et concernaient uniquement les garçons.

Il faut attendre 1827 pour que Jean-Marie-Denys Cochin (1789-1841) et la Marquise de Pastoret prennent l'initiative d'ouvrir la première salle d'asile, première forme d'institution pour la garde et l'éducation collective des enfants pauvres (petite enfance de 2 à 7 ans).

Les salles d'asile étaient des organismes financés par souscription publique grâce à un comité de dames bienfaisantes (les dames "patronnesses") et placés sous la tutelle des hospices. A cette époque, les salles d'asile qui fleurissent en France, sont des initiatives privées charitables (laïques ou religieuses) en direction des plus démunis. L'objectif clairement énoncé étant de sauver le petit enfant pauvre, de le mettre "à l'abri des dangers physiques et moraux", de lui donner une éducation morale et religieuse, et permettre en même temps aux mères ouvrières de travailler. Les discours de l'époque, aussi bien ecclésiastiques que médicaux, soulignent les dangers courus par le jeune enfant, dans la rue comme dans sa famille, lieux de vice et perdition (insalubrité, promiscuité, enfant livré à lui-même, etc.). Il convenait donc de donner à ces enfants un lieu de refuge ainsi qu'une éducation morale et religieuse. Le but éducatif est de catéchiser les petits par le biais d'une instruction élémentaire et par l'apprentissage de l'obéissance.

A partir de 1836 le pouvoir universitaire se manifeste, les hospices sont dessaisis, les salles d'asile relèvent alors du ministère de l'Instruction publique. L'autorisation d'exercer sera délivrée par le recteur d'Académie, les salles d'asile seront gérées par les municipalités. Des Instructions officielles visent à établir une réglementation uniforme en ce qui concerne les occupations des petits : prières, histoires bibliques, lecture, écriture, calcul, histoire naturelle, travaux d'aiguille, ouvrages de mains.

Les surveillantes de salles d'asile doivent posséder un diplôme de "bonnes mœurs et d'instruction", ce dernier délivré par le recteur. En ce qui concerne les religieuses responsables de salles d'asile, ces dernières sont dispensées de fournir le brevet de capacités grâce aux lettres d'obédience produites par les Supérieures de l'ordre, qui atteste de leurs compétences. La loi Falloux renforce ce privilège. La conséquence sera qu'en 1867, 73% des salles d'asile sont dirigées par des religieuses, contre 18,60% en 1846.

En 1848, les salles d'asile deviennent des établissements d'instruction publique. Si les fonctions de gardiennage et de sauvegarde demeurent encore prioritaires, la fonction d'instruction se greffera très vite sur celles-ci, d'autant plus vite que, pour les enfants des milieux populaires, la salle d'asile représente le seul lieu d'instruction et d'éducation qu'ils connaîtront dans leur vie. Il s'ensuit que les activités proposées dans les salles d'asile se présentent comme un mélange des activités d'école primaire, version simplifiée et réduite d'alphabétisation (épeler les lettres, réciter les nombres ...) et des activités des ouvroirs des filles (travail avec ses mains, tricotage, charpie), les savoirs religieux y tiennent la plus grande place :

"La classe du matin commence par la récitation de l'Oraison dominicale, de la salutation évangélique, du symbole des apôtres, d'une prière pour le Roi et sa famille (...) A midi à la fin de la classe, on récitera le Bénédicité (.... ) A quatre heures une courte prière en action de grâce". L'enseignement même de la numération pouvait se faire de façon dogmatique :"1 seul Dieu, 2 sortes d'anges, 2 sortes de péchés, 3 personnes en Dieu, 4 fins du sacrifice, 5 plaies de Notre Seigneur", etc.

En ce qui concerne l'alphabétisation, quelques savoirs rudimentaires sont donnés avec parfois, des tracés de lettres ou de figures géométriques sur ardoise : "la journée est occupée par une alternative de jeux et d'études (...) marcher en ordre et en mesure, lire de grosses lettres imprimées sur des tableaux, entendre répéter l'explication d'images, apprendre le catéchisme et des cantiques, premiers éléments de calcul (avec boulier) (...) à 2 ans ils apprennent les lettres, à 3 ans les syllabes ".

Cependant le programme des salles d'asile a le but de former les habitudes, construire la moralité. Ce n'est pas l'apprentissage des lettres, par exemple, qui est visé, mais bien de sortir l'enfant de l'inaction, de l'oisiveté, de lui donner des habitudes d'obéissance. Il n'est pas question d'apporter trop d'instruction (perçue comme inutile et même dangereuse pour cette catégorie de population), mais bien de renforcer la morale dominante (morale religieuse) et l'ordre établi, par la discipline et l'obéissance.

La description du fonctionnement des salles d'asile par P. Kergomard [1] est à ce propos édifiante : "la salle d'asile les a (les enfants) enrégimentés ; elle les a casernés par centaines dans d'immenses salles dont les croisées

s'arrêtaient à deux mètres du sol, comme dans les prisons ; elle les a fait marcher tous soudés les uns aux autres par les épaules en longues chaînes comme des forçats (...) elle les a fait lever tous ensemble au claquoir ; elle les a fait compter, réciter, répondre tous ensemble et toujours au claquoir. Chacun n'a plus été que l'un des anneaux de la chaîne, ou l'un des rouages de la machine inconsciente. La méthode des salles d'asile a évité les bousculades et le tumulte ; elle a obtenu le silence : mais à quel prix !".

Cependant, "il serait injuste de ne pas reconnaître que la salle d'asile a rendu de très grands services" en accueillant les enfants livrés à eux-mêmes dans la rue [2] de même que les salles d'asile "ont contribué au développement de l'usage de matériels pédagogiques tels que les tableaux de lettres ou de chiffres, les bouliers compteurs" [3]

Le nom d'école maternelle est définitivement attribué aux salles d'asile en 1881 (lois Ferry). A partir de cette date, de grands changements s'opèrent : les congrégations religieuses sont délogées, l'enseignement religieux abandonné, les comités des dames patronnesses disparaissent, les surveillantes d'asile deviennent des institutrices d'école maternelle et leur statut est aligné sur celui des institutrices des écoles primaires élémentaires (ceci uniquement pour les conditions de recrutement, il faudra attendre 1921 pour que la durée de service et les rémunérations soient égales).

(Source : René Amigues et Marie-Thérèse Zerbato-Poudou, Comment l'enfant devient élève, Les apprentissages à l'école maternelle, Retz, 2009, Chapitre 2: Les salles d’asile : une organisation spécifique pour la petite enfance.)

Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions

Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez prendre connaissance des détails et accepter le service pour visualiser les traductions.